Persönliche Reaktionen auf die Krise

Autor: Mag. Günther Zier, Psychologe

Inhalt

Reaktionen auf die Krise

Persönliche Reaktion auf ein heftiges Ereignis

Schock

Stress, Stressor,

Stressreaktion des Körpers

Angst, Psychisches Trauma

Selbstmord, Die

"Logik" des Selbstmordes

Fragen nach

Selbstmord-Absichten?

Literatur zur Selbsthilfe

Verwendete

Literatur

In diesem Teil des Textes zur Krisenintervention werden

die Reaktionen der betroffenen Person auf die Krise beschrieben

Krise ist eine normale Reaktion

In einer Krise zu

stehen ist ein ganz normaler Zustand, zwar schmerzhaft, unangenehm und

frustrierend. Schwierigen Lebensumständen gegenüberzustehen und diese

versuchen zu überwinden, ist eine ganz normale Reaktion eines normalen

Menschen auf eine außergewöhnliche Situation.

"Zunächst einmal ist eine Krise

kein pathologischer Zustand; sie kann jedem Menschen in jeder Phase

seines Lebens begegnen.“ (Naomi Golan, 1983) Seite 62

Der Mensch, der mit

einer Krise belastet ist fühlt sich möglicherweise krank, aber die Krise ist

keine Krankheit und schon gar keine psychische Störung:

„’Krise’ meint eine länger

dauernde, aber immer noch zeitlich begrenzte Belastung mit der Chance eines

Wiedereinpendelns in einen (modifizierten) ‚Normalzustand’; unter einer

psychischen Störung im Sinne einer Neurose versteht man dagegen eine lang

anhaltende emotionale

Belastung mit ungewissem Ausgang." (Dieter Ulich, 1982a) Seite 185,186

Ein und dieselbe Lebenssituation wirkt auf

Menschen möglicherweise vollkommen verschieden. Der Eine bewältigt die

schwierige Lebenssituation mit ein wenig mehr Kraft und die gewohnten

Alltagsroutinen reichen.

Dem

Anderen macht die Krise

Kopfzerbrechen und mit erhöhter Anstrengung kann die schwierige

Lebenssituation gemeistert werden.

Ein

Dritter dagegen beißt sich an derselben Situation die Zähne aus,

verzweifelt und fällt in schwerste Depressionen, denkt vielleicht sogar an

Selbstmord. Literatur: (Naomi Golan, 1983)

Seite 62

Auch Richard Bandler & John Grinder betonen

den persönlichen Umgang mit der Krise:

"Fast jeder Mensch unserer

Kultur macht in seinem Lebenszyklus mehrere Zeiten der Veränderung und des

Übergangs durch, die er bewältigen muss. (...)

Erstaunlicherweise sind einige

Menschen fähig, diese Perioden der Veränderung mit geringen

Schwierigkeiten durchzustehen, indem sie diese Perioden als Zeiten

intensiver Energie und Kreativität erleben.

Andere, die mit derselben

Herausforderung konfrontiert werden, erleben diese Perioden als Zeiten

des Schreckens und des Schmerzes — Perioden, die ertragen werden müssen,

während es im wesentlichen nur um's Überleben geht." (Bandler,

Richard & John Grinder. 1981, Seite 34,)

So wie es aussieht, könnte man meinen, es käme nur auf die Persönlichkeit

des Betroffenen an. Könnte der Einsatz fast willkürlich gesteigert werden

und jede Krise könnte nur durch mehr Engagement und Hartnäckigkeit positiv

gelöst werden?

Nein! Denn es hängt von vielen Faktoren an, ob eine Krise erfolgreich

bewältigt werden kann. Für den Erfolg sind viele zusätzliche Einflüsse

notwendig, die meistens von außen kommen. Weiter hinten in diesem Text

werden die Faktoren einer erfolgreichen Krisenbewältigung beschrieben.

Einteilung der

Krisenanlässe

Die persönliche Reaktion auf ein

bedrohliches Ereignis hängt naturgemäß auch auf die Eigenheiten des

Ereignisses ab.

„Krisenanlässe lassen sich

grundsätzlich zwei Arten von Ereignissen zuordnen:

¤

Entweder hat ein Verlust oder eine erlittene

Schädigung stattgefunden. Das Ereignis ist irreversibel: Jemand hat

eine nahe Person verloren, ist Opfer eines Unfalls oder einer Gewalttat

geworden, ist schwer verletzt oder erkrankt, hat unwiderruflich in einer

Prüfung versagt etc.

¤

Oder eine Bedrohung oder Überforderung liegt vor bzw.

wird erwartet; zum Beispiel beruflicher oder familiärer Stress, drohende

Trennung vom Partner, Gefährdung des Arbeitsplatzes, Nötigung zu weitreichenden Entscheidungen. Aber auch der Druck entwicklungs- und

lebensgeschichtlichen Veränderungen, wenn sich Ziele widersprechen und

dadurch motivationale Konflikte entstehen, wird als Anlass zu einer Krise

angesehen.

Selbstverständlich gibt es Krisen, in

denen beide Formen der Krisenanlässe vorkommen, z. B. Verlust der Heimat und

drohende Ausweisung aus dem Gastland.“ Zitat: (Margarete Dross, 2001a, Seite

12)

Persönliche Reaktionen auf ein hartes Lebensereignis

Emotionaler Schock

(Link zur Erklärung:

Was ist ein "emotionaler Schock"?

)

Im Laufe des ruhigen, gewohnten

Lebens kann unerwartet und plötzlich ein schlimmes Ereignis auftreten, wie

z. B. Unfall, plötzlicher Tod eines nahen Verwandten od. Freundes, sowie

Naturkatastrophen. Die erste Reaktion der / des Betroffenen ist der

Emotionale Schock.

Plötzlich ist alles anders, das

altgewohnte Leben ist vorbei, nichts davon ist in absehbarer Zeit

wiedergutzumachen. Man glaubt, es trifft einem der Schlag, ist wie vom Blitz

getroffen.

Die sichtbaren Reaktionen auf den

Schicksalsschlag sind vielfältig: schreien, weinen, toben, herumschlagen,

umfallen, nach Luft ringen. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein:

totale Ruhe, Sprachlosigkeit, wie gelähmt – nicht bewegen können. Manche

verlieren die Orientierung: Wissen nicht um die Zeit, nicht um den Ort und

auch nichts von ihrer ursprüngliche Tätigkeit vor dem schlimmen Ereignis.

Der erste Schock kann von wenigen

Sekunden bis mehrere Stunden dauern und durchläuft mehrere Phasen. Link:

Was ist ein "emotionaler Schock"?

Die Krise trifft den ganzen Menschen

Eine Krise trifft den ganzen

Menschen, sein gesamtes Denken wird vom Krisengeschehen ausgefüllt. Es fällt

sehr schwer, auch an etwas Anderes zu denken und seine Aufmerksamkeit auf

unproblematische Lebensbereiche zu richten. Das ständige Denken an den

Krisenauslöser macht es noch schwerer, kreative Lösungen für die Krise zu

finden.

Zitate aus der Literatur:

"Nach unserer Auffassung wirft jede Krise ein

grelles Licht auf die gesamten Bedingungen, Konflikte, unbewältigten

Probleme und traumatischen Fehlentwicklungen, auf die gesamte innere

Verfassung der Menschen: Es ist so, als hätte jemand den Teppich

weggezogen, unter den bisher alles gekehrt worden ist. Gefühle, die

blockiert oder verdrängt waren, Energien, die »geronnen oder eingefroren«

waren, brechen plötzlich auf." (Monika Schnell und Helmut Wetzel, 2000)

Seite 1710

"Im Zustand der Krise, die vom Konzept her

ebenfalls vorübergehender Natur ist, ist nun die gesamte Person betroffen.

Die Zielbezogenheit und Kontinuität „normaler" Erlebens- und

Handlungsverläufe sind ernsthaft gefährdet oder unterbrochen. Die

eigenen Mittel sind (zumindest vorübergehend) erschöpft; oft ist Hilfe von

außen erforderlich. Eigene Anstrengungen

werden nicht für unbedingt erfolgversprechend gehalten, es kann Hilflosigkeit

oder gar Hoffnungslosigkeit entstehen. In einer Krise kann auch Verzweiflung

auftreten. " (Dieter Ulich, 1982b)Seite 191,192

Die Krise erzeugt Stress

Stress ist die typische, allumfassende Reaktion auf

eine Krise!

Auf Bedrohung oder Verlust reagieren Menschen. Diese

Reaktion wird als „Stress“ bezeichnet. Die Stressreaktion ist uns angeboren

und hilft uns, gefährliche Lebenssituation zu meistern. Stress ist an sich

nichts Schlimmes, unser Körper kann zur Bewältigung von gefährlichen

Situationen eine Menge Reserven in die Schlacht werfen – allerdings darf der

Stress nicht zu lange andauern, schon gar nicht zum Dauer-Stress werden.

Stress ist ein zusätzlicher Störenfried in einer

Krise. Aus der Sicht des Verfassers wird der Faktor Stress zu wenig beachtet

und gedämpft. Vermutlich ist Stress der Hauptverursacher für die schlechte

Befindlichkeit in einer Krise. Nicht nur das Stress-auslösende Ereignis

hindert den Betroffenen an einem ruhigen gewohnten Weiterleben, sondern

zusätzlich halten die Stressreaktionen den Betroffenen noch auf Trab und

blockieren kreative Problemlösungen. Stress reduziert die geistige

Leistungsfähigkeit und verkürzt auch die ohnehin knappen Erholungsphasen.

Was ist Stress?

Wann immer der Mensch mögliche

oder wirkliche Gefahren wahrnimmt oder auch nur vermutet, aktiviert sein

Körper ein Alarmsystem. Diese Aktivierungsreaktion ist im Organismus

biologisch vorgegeben, und stellt dem Organismus alle seine

Abwehrmechanismen und -kräfte bereit. Damit ist er auf eine möglicherweise

bevorstehende Flucht oder einen Kampf in vorbereitet.

(Brockhaus, 2004) Seite 1

Die Wahrnehmung einer Gefahr ist

das Wichtigste am Stressgeschehen. Der Mensch muss eine Situation als

gefährlich wahrnehmen, dann setzt die innere Stressreaktion ein. Ohne

bewusstes Zutun versetzt sich der Organismus automatisch in einen

Alarmzustand, um die Situation zu bewältigen.

Was genau versteht man unter „Stress“?

Stress ist ein

psycho-biologischer Zustand des Organismus und zeigt sich in einer Gruppe

zusammengehöriger Phänomene. Diese Gruppe wird als „allgemeines

Adaptationssyndrom“ (AAS) bezeichnet.

Was ist ein „Stressor“?

Die Situation, oder das Ereignis, welches eine

Stress-Reaktion im Körper auslöst wird als Stressor bezeichnet. Ein

Stressor ist irgendetwas, das dem Organismus Schaden zufügt, ganz gleich, ob

dieser physischer (z.B. Hunger, Schlafmangel, Verletzung) oder psychischer

Natur ist (z.B. Liebesverlust oder Mangel an persönlicher Sicherheit).

Stress-Reaktion des Körpers

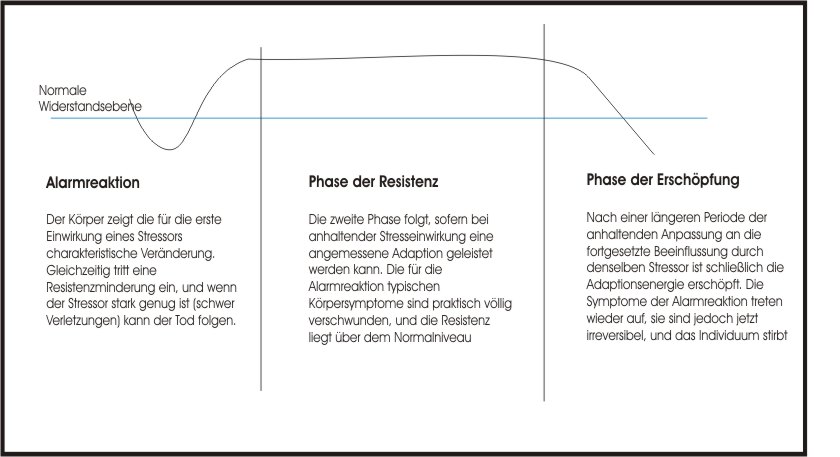

Die Stress-Reaktion des Körpers wird in 3 Hauptphasen

eingeteilt:

¤

die Alarmreaktion,

¤

die Phase der Resistenz

¤

die Phase der Erschöpfung.

1.) Die Alarmreaktion – auch

Notfallreaktion genannt – ist die erste Reaktion auf Stressor (=Stress-provozierenden

Reiz).

Der Körper reagiert sehr rasch auf einen Stressor mit

verschiedenen komplizierten körperlichen und biochemischen Veränderungen. Es

werden Stress-Hormone ausgeschüttet, die dem Körper mehr Kraft geben und

seine Verletzbarkeit verringern.

Zusammengenommen sind diese Veränderungen immer die

Gleichen, egal welcher Stressor auftritt. Ob Verlust eines Angehörigen, oder

die drohende Geldstrafe bei einem Verkehrsdelikt, immer wird im Körper die

gleiche Stressreaktion ablaufen.

Dies erklärt auch, warum die Menschen unter sehr

ähnlichen allgemeinen Symptomen leiden, selbst wenn sie ganz verschiedene

Krankheiten haben. Alle Welt klagt dann über Kopfschmerzen, Fieber,

Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Appetitmangel und allgemeine

Erschöpfung.

2.) Phase der Resistenz

Hält die stressverursachende Situation weiter an,

folgt auf die Alarmreaktion die Phase der Resistenz. (die

zweite Phase des allgemeines Adaptationssyndroms). Der Organismus scheint

nun einen Widerstand gegen den spezifischen Stressor, der die

Alarmreaktionen auslöste, zu entwickeln. Die im ersten Stressstadium (Alarmreaaktion)

aufgetretenen Symptome verschwinden, obgleich die störenden Einflüsse weiter

bestehen.

3.) Phase der Erschöpfung

Hält die schädigende Einwirkung des Stressors zu

lange an, kann der Organismus dem Stressor nicht länger widerstehen. Damit

setzt das letzte Stadium, die Phase der Erschöpfung, ein. Die

Hormondrüsen können wichtige Stresshormone nicht mehr in ausreichenden

Mengen produzieren, dadurch kann sich der Organismus dem Dauerstress nicht

mehr anpassen.

Viele der in der Alarmreaktionsphase aufgetretenen

Symptome treten jetzt erneut auf.

„Wirken

die Stressfaktoren dauerhaft auf den Menschen ein, führt dies zu

funktionellen Entgleisungen wie Erhöhung des Blutdrucks, Schlaflosigkeit,

Magensaftüberproduktion und vegetativen Störungen. Folgekrankheiten

können Bluthochdruck, Magengeschwüre und eine verminderte Durchblutung der

Herzkranzgefäße sein.“ (Brockhaus, 2004)

Wirkt der Stressor noch länger auf den Organismus ein,

so kann der Tod die Folge sein. Dauerstress macht den Menschen krank und

über lange Zeit führt er indirekt zum Tod.

In den weitaus meisten Fällen wird der Stress jedoch

reduziert, bevor der Zustand totaler Erschöpfung erreicht,

Bild: Das allgemeine Adaptionssyndrom (nach Seyle,

1956)

Literatur (P.G. Zimbardo & Angermeier, Wilhelm F.,

1983) Seite 460

Stressablauf an anhand eines Beispiels: Wie ein

urzeitlicher Jäger auf eine Bedrohung reagiert:

Stressreaktion

Angst

Auf ein krisenauslösendes Ereignis reagieren die

meisten Menschen mit Angst. Das ist eine natürliche Reaktion und soll den

Menschen zur Flucht treiben.

Angst entsteht automatisch und ist Teil eines

biologisch angelegten Programms, um unser Überleben zu sichern.

Angst in der besonders intensiven Form wird als

„Panik“ erlebt. Wenn das bedrohliche Ereignis deutlich wird, oder als

besonders gefährlich erlebt wird, treibt einem die Panik zur Flucht. Oft

ist die Flucht aber nicht möglich. Die meisten krisenauslösenden Ereignisse

in unserer Zivilisation können nicht mit Flucht bereinigt werden. Man kann

der drohenden Arbeitslosigkeit oder der tatsächlich ausgesprochenen

Kündigung nicht davonlaufen.

"Die

Angst hemmt, kann alle an der Krisenintervention Beteiligten hemmen."

(Verena Kast, 1987) Seite 25

"Durch das Gespräch (Krisenintervention, Anm. G.

Zier) wurde sie etwas angstfreier, und kaum hat sie etwas weniger Angst,

kann sie kreativ werden. Angst blockiert unsere kreativen Prozesse."

(Verena Kast, 1987) Seite 51

"Sorgen- und Grübelprozesse enthalten

angst-induzierende und erregungsreduzierende Anteile: einerseits beschäftigt

man sich mit Bedrohungen, andererseits werden konkrete anschauliche

Vorstellungen des Bedrohlichen durch ausschließlich gedankliche

Wiederholungen vermieden, Sich-Sorgen wirkt also in sich negativ verstärkend

(Borkovec, 1994). Besorgnis gaukelt vor, man arbeite an einer

Lebensschwierigkeit, während in Wirklichkeit eine Lösung vermieden wird."

(Margarete Dross, 2001b) Seite 52

Durch Grübeln und das ständige Gedankenkreisen um das

krisenauslösende Ereignis wird die ständige Angst aufrechterhalten und noch

verstärkt. Ein Ausweg ist ohnehin nicht in Sicht, aber unser biologisches

Programm zwingt uns, sich ständig mit dem bedrohlichen Ereignis zu

beschäftigen. Diese Gedanken halten ein hohes Angst-Niveau aufrechte – an

Ruhe ist nicht zu denken. Das biologische Programm läuft weiter, obwohl objektiv

betrachtet, der Schlag längst vorbei ist. Die Gedanken an den Stressor

erzeugen ständig Angst und lösen damit eine Stressreaktion aus. Der Mensch

kann sich nicht erholen und das Kräfte-Sammeln wird gestört.

Psychisches Trauma

Bei besonders harten krisenauslösenden Ereignissen

kann ein psychisches Trauma entstehen.

Diese Ereignisse können sein:

-

körperliche Misshandlung, die eigenen Bedrohung von

Leib und Leben,

-

Mitansehen von schweren Verletzungen und den Tod

Anderer.

Was ist ein psychisches Trauma?

Zitat:

"Ein Trauma

ist die Verletzung und nachhaltige Schädigung einer bestehenden

Struktur. Das betrifft den körperlichen Bereich (z.B. Schädel-Hirn-Trauma,

Polytrauma) ebenso wie den psychischen. Die Art des Ereignisses und die

näheren Umstände spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Personen,

die davon betroffen sind, und die Folgen, die daraus auf den verschiedensten

Ebenen (psychisch, körperlich, sozial, finanziell usw.) entstehen." (Clemens

Hausmann, 2003a) Seite 59

Welche Schadereignisse können zum Trauma führen?

„Traumatische Ereignisse sind zumeist plötzlich

auftretende Umstände oder Situationen, die auf den Betroffenen sehr

bedrohlich wirken und akute traumatische Reaktionen, sowie längerfristige

psychische Symptome und Störungen verursachen können.“ (Clemens Hausmann,

2003a) Seite 59,60

Beispiele:

„Die häufigsten Traumata waren körperliche Gewalt

(9,6%), schwere Unfälle (7,5%) und Zeuge sein von Unfällen oder Gewalt

(4,2%), gefolgt von sexuellem Missbrauch in der Kindheit (1,9%) und

Vergewaltigung“ (1,3%) (Perkonigg et al., 2000; Maercker, I997a). in

(Clemens Hausmann, 2003a) Seite 61

Besonders schwere Traumata entstehen durch

willentlich von anderen Menschen verursachte Gewaltakte, wie Missbrauch,

Folter, Terroranschläge und andere sowie länger andauernde oder sich

wiederholende Traumata.

Die am stärksten belastenden

Traumata sind für Frauen wie Männer Vergewaltigung und sexueller Missbrauch.

(Clemens Hausmann, 2003a) Seite 61

Ein psychisches Trauma gehört zu den schwersten

Schäden, die durch ein krisenverursachendes Ereignis ausgelöst werden

können. Es entstehen daraus schwere psychische Schäden. Schwere

Wahrnehmungsstörungen, Halluzinationen, Depressionen und Wahnvorstellungen

sind möglich. Auffallend sind auch die vielen Störungen des Verhaltens im

sozialen Kontakt.

Ein besonderer Fall der

Traumatisierung ist eine Katastrophe. Fast alle Menschen eines Landstriches

werden mit dem schrecklichen Ereignis belastet. Zusätzlich sind die Menschen

lange Zeit mit der Zerstörung konfrontiert und in absehbarer Zeit ist keine

Verbesserung der Lebenssituation in Sicht. Siehe Text zum Thema Katastrophe:

Link Das Wesen

einer Katastrophe

Weitere Literatur und Selbsthilfe zum Überwinden

traumatischer Erlebnisse:

Herbert, Claudia,

Wetmore, Ann und Erckenbrecht, Irmela,

Wenn Albträume wahr

werden- traumatische Ereignisse verarbeiten und überwinden,

Bern: Huber, 2006.

Selbstmord

Selbstmord wird von vielen Fachleuten auch als

„Suizid“ bezeichnet.

Erklärung: "Suzid"

Eine Lebenssituation kann für manche Menschen so

schwierig werden, dass sie an einen Freitod denken. Die Verzweiflung kann

schlimm werden, so schlimm, dass nicht der geringste Ausweg erkannt wird und

die Situation nicht mehr zum Aushalten ist.

Freiwillig aus dem Leben zu scheiden und so allen

Belastungen ein Ende zu setzen, erscheint dann als realistischer Ausweg.

Suizid wird dabei als endgültige Lösung für ein zumeist vorübergehendes

Problem gesehen. (Clemens Hausmann, 2003b) Seite 167

Selbstmordgefährdung

Wann ist ein Mensch

selbstmord-gefährdet? Auch hierzu gibt es einen Fachbegriff: „suizidal“.

Wann muss man an einen Verdacht auf Suizidalität denken?

"Suizidal ist, wer von

Selbstmord spricht, entsprechende Andeutungen macht oder Besorgnis

auslöst. Auch bei geringem Verdacht ist nach Suizidgedanken und -plänen zu

fragen. Professionelle Helfer sind verpflichtet, bei akuter Gefährdung

Hilfe zu leisten." (Manuel Rupp, 2003) Seite 115.

"Ein „Verdacht auf Suizidalität" ist gegeben, wenn uns im

Kontakt mit einem hilfesuchenden Menschen die Frage auftaucht, ob der

betreffende „vielleicht suizidal" ist." (Manuel Rupp, 2003) Seite 123.

Die Ankündigung eines Selbstmordes

ist immer Ernst zu nehmen!

Für die Einschätzung der

Gefährdung zum Selbstmord gibt es einige wichtige Hinwese. Im Wesentlich

lassen sich aus dem Leben vor der Krise Hinweise auf die Möglichkeit zum

Selbstmord schließen, daraus werden Risikofaktoren erkannt. Diese Erhöhen

die Wahrscheinlichkeit, bei größeren Lebensproblemen sich das Leben zu

nehmen.

Die Logik des Selbstmordes

Selbstmord erscheint uns oft als vollkommen fremd und

unverständlich. Aber so ist es nicht. Selbstmord ist keineswegs eine bizarre

und unverständliche Tat der Selbstzerstörung. Im Gegenteil: Selbstmörder

verfügen über eine in sich schlüssige Logik. Da läuft einen Denkstil, der

sie zu dem Schluss führt, der Tod sei die einzige Lösung für ihre Probleme.

Dieser Denkstil wurde erkannt.

Der amerikanische Psychologe, Prof. Edwin Shneidman

forschte 40 Jahre lang am Phänomen „Selbstmord“. (Literatur:

Edwin Shneidman, 1988, Seite 29-31.)

Er hat 10

Merkmale, die zum Selbstmord führen, gefunden:

1) Unerträgliche psychische Schmerzen: Niemand begeht

Selbstmord aus einem positiven Gefühl heraus. Selbstmord ist das Ergebnis

großer Erschöpfung und Pein. Der Schmerz macht das Leben zur Hölle, und vor

diesen Schmerzen will der selbstmordgefährdete Mensch fliehen.

2) Frustrierte psychologische Bedürfnisse: Sicherheit,

Vertrauen, Freundschaft und Erfolg bestimmen in hohem Maße unser Innenleben

und kommen in entsprechenden Bedürfnissen zum Ausdruck. Es gibt niemals

einen Selbstmord, der nicht aus frustrierten Bedürfnissen heraus unternommen

wird. Wenn die Frustration der nicht-erfüllten Bedürfnisse unerträglich

wird, kommt es zum Selbstmord.

Link:

Erklärung: Was ist "Frustration"

3) Die Suche nach einer Lösung: Selbstmord wird als ein

Ausweg aus einem Problem, einer Krise, einer unerträglichen Situation

gesehen. Der Betroffene fand nur ihn als einzige Antwort auf die zentrale

Frage: „Wie komme ich aus dieser Lage heraus?".

4) Der Versuch, das Bewusstsein zum Schweigen zu bringen:

Selbstmord ist eine Flucht vor dem Schmerz und der Versuch, das Bewusstsein

endgültig zu verlieren. Das Ziel des Selbstmordes ist es, das

Wahrnehmen-Müssen einer schmerzhaften Existenz zu beenden.

5) Hilf- und Hoffnungslosigkeit: Im Erleben der

Verzweiflung liegt auch noch das tiefere Gefühl der Macht- und

Hilflosigkeit. Besonders großen Raum nimmt die Überzeugung, dass nichts und

niemand gegen diese Schmerzen helfen kann. Nur der Selbstmord könnte helfen.

6) Einengung der Lösungsmöglichkeiten: suizidale Menschen

denken nur noch in zwei Lösungsmöglichkeiten: Die totale Lösung oder das

totale Nichts, auch Alles oder Nichts. Die vielen machbaren Lösungen,

zwischen Alles oder Nichts, werden nicht gesehen und nicht akzeptiert.

Verzweiflung und Schmerz hat den Menschen zu dieses Denkschema gebracht.

Weil aber das Beste, das Einzige und das einzige „Richtige“ nicht erreichbar

ist, gibt es nur mehr eine Lösungsmöglichkeit: den Tod

7) Ambivalenz:

(Was heißt "Ambivalenz"?)

Das

gleichzeitiges Bestehen entgegengesetzter Gefühle (Abneigung — Zuneigung)

und Willensrichtungen in Bezug auf denselben Gegenstand ist bis zu einem

gewissen Grad vollkommen normal. Wir alle lieben und hassen einen

Elternteil, einen Partner, ein Kind - aber ein suizidaler Menschen pendelt

zwischen Leben und Tod. Die selbstmörderische Situation ist typisch: Ein

Mensch schneidet sich die Adern auf und ruft gleichzeitig um Hilfe.

Psychologisch gesehen sind beide Handlungen echt.

8) Die

Mitteilung der Absicht: Sehr viele selbstmordgefährdete Menschen geben

Freunden und/oder Familienangehörigen Hinweise über ihre Suizid-Absicht.

Ihre

Hilflosigkeit wird geäußert, um dramatisch um Reaktionen wird gebeten.

Selbstmorde sind eigentlich keine Akte der Feindseligkeit oder der Rache,

sondern Versuche, andere dazu zu bewegen, den Schmerz des Selbstmörders zu

erkennen und ihn vom Selbstmord abzuhalten.

Die

Selbstmordbereitschaft wird auf verschiedenen Ebenen ausgerückt:

Sprachlich durch die ausgesprochene Ankündigung. Auf der Verhaltensebene

durch verschiedene Vorbereitungen, wie wertvolle Dinge weggeben, oder in

auffälliger Weise werden seine Angelegenheiten geordnet.

9)

Abschied: Selbstmord ist der endgültige Abschied, eine radikale und

permanente Veränderung der Lebensbühne.

10) Problemlösungs-Muster im

bisherigen Leben:

¤

Die frühre Art und Weise, wie Probleme gelöst wurden

und wie psychische Schmerzen ertragen wurden, sind Vorzeichen einer

Selbstmordgefährdung in schweren Krisen.

¤

Der Hang zum „Entweder-Oder-Denken“ ist ein

gefährlicher Vorbote für mangelnde Problemlösefähigkeiten.

¤

Auch das von früher gewohnten Abschieds-Muster lässt

sich als Zeichen eines hohen Suizid-Risikos deuten.

Zum Beispiel: Wenn jemand beispielsweise einen Job hinwirft, bevor er

gekündigt wird; wenn jemand seinem Ehepartner einfach davonläuft,

anstatt sich dem Scheidungsprozess zu stellen; oder wenn jemand einen

Problemlösungs-Stil entwickelt hat, der als „zuschlagen und weglaufen"

charakterisieren werden kann,

Sind all diese

Verhaltensweisen in der Vergangenheit aufgetreten, lässt sich annehmen,

dass der Betroffene in einer Krisensituation zum Selbstmord neigt.

Kombination der zehn Merkmale

Keines dieser zehn

Merkmale ist alleine für sich genommen explosiv, aber wirken mehrere

gemeinsam, sind sie tödlich. Auch ist es leichter einen Menschen aus der

Selbstmordabsicht herauszuholen, wenn nur wenige der zehn Merkmale

auftreten. Sind alle zehn in der Situation des Betroffenen vorhanden, ist es schwer, den Suizid zu verhindern – aber trotzdem möglich.

Literatur: Shneidman, 1988, Seite 29-31.

Gespräch über Selbstmordabsichten

Das Reden mit dem / der

Betroffenen über Selbstmordabsichten ist sehr wichtig, es ist unerlässlich

abzuschätzen, wie weit Selbstmordpläne entwickelt wurden. Die Frage „Denken

Sie daran, sich umzubringen“, ist unumgänglich.

Oft wird befürchtet, diese Frage

könnte erst den verzweifelten Menschen auf die Idee bringen, sich das Leben

zu nehmen. Das ist aber nicht so! – Durch das Fragen nach der Suizidalität

(Erklärung: "Suzid")

wird normalerweise kein Mensch in den Selbstmord getrieben.

Viel mehr empfinden suizidale

Menschen das wichtige Gefühl des Verstanden-Werdens. Ihre Hoffnungslosigkeit

und Einsamkeit wird gemildert: Da ist ein Mensch, der sich für Einem

interessiert und das Wichtigste auch ausspricht!

Der Rahmen für ein Gespräch über

die Selbstmordabsichten muss stimmen. Dazu braucht es Zeit, den richtigen

Ort und die richtige Situation. An die Frage nach den Selbstmordabsichten

muss sich der Helfer behutsam vortasten und zuvor eine Vertrauensbasis

geschaffen haben. Mit den Antworten auf die Frage muss vertrauensvoll

umgegangen werden.

Äußerungen, die als Anzeichen für Suizidalität

(Erklärung: "Suzid")

interpretiert werden

können:

¤

„Ich kann das nicht mehr ertragen." „Es war schon immer zu

viel, aber jetzt geht es gar nicht mehr." „Ich mache das nicht mehr mit."

„Ich möchte alles hinschmeißen." (bedeutet: Überlastung)

¤

„Mein Leben ist sinnlos geworden." „Es lohnt sich nicht mehr."

„Alles, wofür ich gelebt habe, ist jetzt verloren." (bedeutet:

Sinnlosigkeit)

¤

„Es wird nie besser werden." „Die Zukunft ist wie ein

schwarzes Loch." „Ich weiß wirklich nicht, was ich noch tun kann."

(bedeutet: Hoffnungslosigkeit)

¤

„Ich falle allen zur Last." „Ich bin völlig nutzlos."

(Depressivität) „Irgendwann mal ist es zu spät." „Die werden sich noch

wundern." „Wenn ich nicht mehr da bin, dann ..." (bedeutet:

Interaktionelle Suizidmotive)

¤

„Ich möchte nur noch meine Ruhe haben." „Die Mühle kann nicht

ewig so weitergehen." „Wenn ich nur einschlafen könnte und nicht mehr

aufwachen würde." (bedeutet: Wunsch nach Ruhe)

Literatur: (Margarete Dross, 2001c) Seite 57

Falsches und Richtiges zum

Selbsmord. Link:

Falsches-Richtiges zum Selbstmord

|